玉林碳纖維板vs玻纖板重量

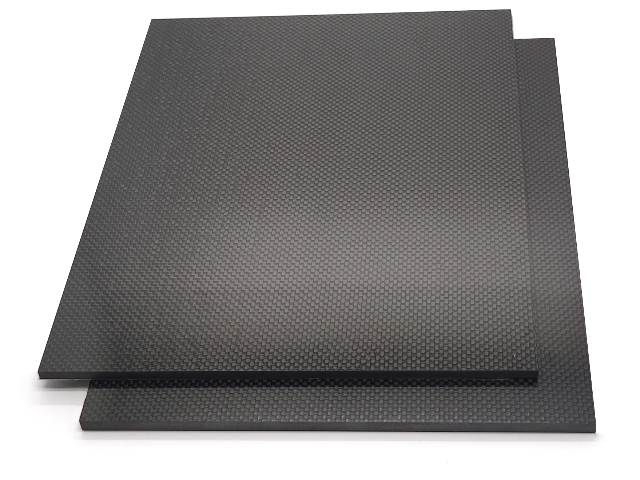

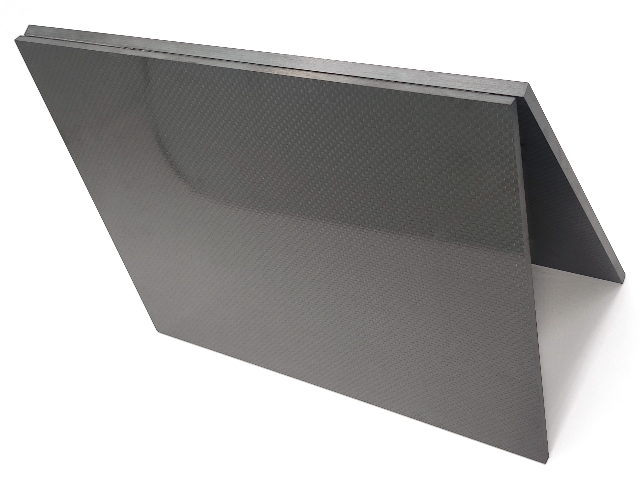

碳纖維板在電子元件行業中展現出多維度的創新應用,其性能優勢深刻影響著設備設計與功能升級。在消費電子領域,戴爾XPS系列與聯想Thinkpad X系列率先采用碳纖維板材,通過三明治夾芯結構實現50%以上的減重效果,同時3K紋路外觀賦予設備科技質感。華為Mate X2折疊屏手機將碳纖維應用于雙旋水滴鉸鏈,使支撐門板重量減輕75%,配合2100MPa強鋼與鋯基液態金屬,實現折疊后無縫隙的精密結構設計。德國Carbon Mobile推出的全球首批碳纖維外殼手機Carbon 1 MK II,通過CNC加工與HyRECM天線技術,在無需金屬部件的情況下確保信號質量,開創單體碳纖維外殼制造先河。在顯示設備領域,55吋以上大屏電視采用碳纖維背板替代傳統鍍鋅鋼板,通過UD單向預浸料疊層設計實現減重50%以上,同時回彈性能提升3倍,有效解決傳統材料受力變形問題。戶外可拆卸LED顯示屏采用碳纖維箱體,單人即可完成整屏安裝,較金屬材料減重60%,在演唱會等臨時場景中有效提升裝卸效率。蘋果公司在iPad中創新性使用碳纖維共振片,利用其優異導熱性與X光透過性,使音響效果達到立體聲渾厚質感,該技術已延伸至MacBook系列,在16英寸機型中實現高保真音頻輸出。眼鏡框架選用碳纖維板材質,因其輕盈、穩定且佩戴舒適。玉林碳纖維板vs玻纖板重量

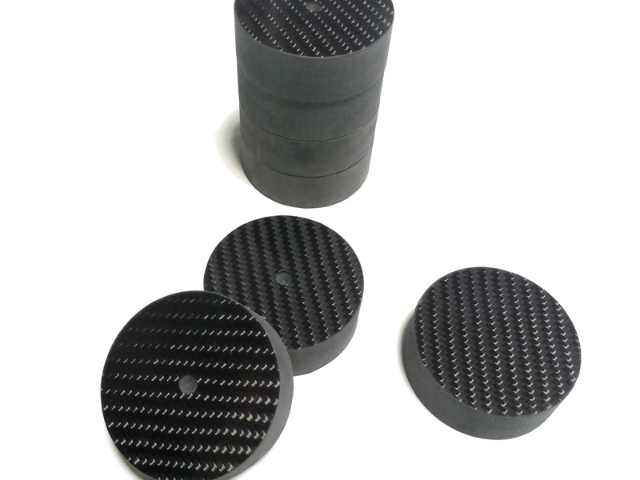

前沿技術網球拍采用碳纖維板通過定制化鋪層實現性能突破。Wilson Pro Staff RF97在3/9點鐘方向設置18層±45°編織層,提升扭矩剛度至28N·m/deg(較鋁拍高210%);拍喉部植入T1100單向帶(模量324GPa),使甜區擴大23%。羽毛球拍框體經有限元優化后,碳纖維/熱塑性復合材料的沖擊韌性達85kJ/m2,耐連續殺球測試>5000次。競技賽艇槳葉采用納米改性碳纖維板,表面涂覆聚氨酯彈性層,使水動力效率提升18%。值得注意的是,器材的阻尼性能與樹脂體系直接相關:加入30%氰酸酯樹脂可使振動衰減時間縮短至0.15秒(環氧樹脂需0.8秒),很好的降低運動損傷風險。玉林碳纖維板vs玻纖板重量其突出的優勢在于極高的比強度與比模量,遠超多數金屬材料。

碳纖維電池箱蓋正成為電動車輕量化的關鍵技術。相比鋼制箱蓋,碳纖維版本減重60%(厚度2mm時面密度3.2kg/m2),直接降低整車能耗0.8kWh/100km。其多層復合結構:表面導電涂層(電阻<1Ω/sq)解決EMI屏蔽問題,中間阻燃環氧層(UL94 V-0級)阻隔熱失控蔓延,底層玄武巖纖維增強抗石擊性能。實測在40℃濕熱環境下,碳纖維箱蓋使電池包溫升降低5℃,冷卻能耗節省18%。某車型應用后整備質量減輕127kg,NEDC續航增加52km,同時通過50km/h側面碰撞測試無結構性破裂。

在耐溫性能方面,碳纖維板在惰性環境中可耐受3000℃以上的極端高溫,而在氧化氣氛下長期使用溫度仍可達400-450℃(視樹脂基體而定)。當溫度超過1500℃時,其強度反而呈現反常上升趨勢,這與碳纖維的結晶度變化密切相關。這種超常耐熱性使其成為航天器熱防護系統和工業高溫爐內襯的關鍵材料。 碳纖維板的電磁特性頗具應用價值。基礎碳纖維板具有適度導電性,體積電阻率約0.0015Ω·cm。通過添加功能性填料(如銅網或鎳網),可實現對特定頻段電磁波的定向屏蔽——銅網主要吸收高頻信號(≥1GHz),而鎳網則擅長屏蔽低頻干擾(≤100MHz)。這種可設計的電磁屏蔽性能在電子方艙、醫療影像設備外殼等領域獲得重要應用,既能防止電磁泄漏干擾外部設備,又可屏蔽外部電磁噪聲對敏感儀器的影響。特殊的表面處理和樹脂體系使其在海洋鹽霧環境中也能保持良好性能。

碳纖維在建材行業中的應用正推動著傳統建筑材料的革新,其強度、輕量化及耐久性特性為建筑結構與功能優化提供了全新解決方案。在結構加固領域,碳纖維增強聚合物(CFRP)板材通過環氧樹脂粘接技術,可對混凝土梁柱進行抗彎加固,實驗數據顯示,采用200g/m2碳纖維布加固的RC梁,其極限承載力提升42%,且施工周期較傳統鋼構件加固縮短70%。對于歷史建筑修復,0.16mm厚碳纖維網格與無機砂漿復合系統,在保持文物原貌的同時成功應用于某百年教堂穹頂加固項目。在輕量化建筑構件方面,碳纖維-聚氨酯發泡夾芯板作為新型墻體材料,密度只45kg/m3,但抗壓強度達3.2MPa,配合真空絕熱板技術,導熱系數低至0.008W/(m·K),較傳統加氣混凝土節能35%。某裝配式住宅項目采用碳纖維預制樓板,厚度120mm即可滿足2kN/m2活荷載要求,較鋼筋混凝土樓板減重68%,有效降低運輸與吊裝成本。智能建材領域,碳纖維與壓電陶瓷復合的傳感型混凝土,通過應變-電信號轉換實現結構健康監測,在某橋梁監測項目中成功捕捉到0.1mm級微裂紋擴展,預警準確率達92%。此外,碳纖維氣凝膠復合材料作為透明保溫窗框,透光率85%的同時,U值低至0.8W/(m2·K),較斷橋鋁窗框節能效率提升40%。工業自動化領域,碳纖維板用于制造機器人手臂,實現高速高精度運動。玉林碳纖維板vs玻纖板重量

在材料科學教學中,碳纖維板常作為先進復合材料的典型實例進行展示。玉林碳纖維板vs玻纖板重量

碳纖維板行業呈現寡頭競爭格局。日本東麗(Toray)占據全球產能的35%,通過收購卓爾泰克(Zoltek)強化了工業級產品布局。德國西格里(SGL)在前沿技術航空航天市場占有率超40%,其與寶馬的合資企業推動汽車用碳纖維成本降低30%。臺塑集團(Formosa Plastics)在標準模量產品領域異軍突起,產能年增15%,主要供應體育器材和一般工業領域。 價格走勢呈現分化態勢。工業級T300標準模量碳纖維板價格穩定在$25-30/kg,而T800級前沿技術產品仍維持$80-100/kg的高位。分析預測,隨著微波固化等新工藝普及(生產節拍縮短40%),2025年后前沿技術產品價格有望下降30%。在應用結構方面,風電領域消耗量占比達35%,航空航天占25%,汽車占比18%,建筑加固約12%,體育器材及其他領域占10%玉林碳纖維板vs玻纖板重量

- 玉林碳纖維板vs玻纖板重量 2025-07-13

- 甘肅醫療器械硅膠板 2025-07-12

- 湖北食品級應用硅膠板定制尺寸 2025-07-12

- 臺州新型導液板防水施工 2025-07-12

- 湖南透明白色硅膠板定制尺寸 2025-07-12

- 固原導液板設備工程 2025-07-12

- 麗水現代導液板設備工程 2025-07-12

- 武漢新能源導液板 2025-07-12

- 鄭州碳纖維板vs鋁合金強度 2025-07-12

- 杭州現代導液板發展趨勢 2025-07-12

- 黃浦區選擇AOI檢測價目表 2025-07-13

- 深圳電氣成套設備配電箱廠家 2025-07-13

- 四川農產品行星減速電機供應商 2025-07-13

- 徐匯區綜合全彩顯示屏收費 2025-07-13

- 深圳互感式智能電表價格 2025-07-13

- 上海品牌探針品牌 2025-07-13

- 天津高壓直流電源供應商 2025-07-13

- 封閉式金屬橋架價錢 2025-07-13

- 徐州池塘吸污機廠家報價 2025-07-13

- 干式變壓器價格 2025-07-13