浙江選擇水蓄冷政策解讀

國家標準《蓄冷空調系統工程技術規程》對蓄冷空調系統的關鍵性能作出明確規定,以規范行業技術應用。標準中明確要求蓄冷率不低于 25%,即蓄冷量需占系統總冷量的 25% 以上;蓄冷罐漏冷率需控制在 0.8%/24h 以內,以減少冷量損耗;系統綜合能效比應達到 3.5 及以上,保障整體運行效率。這些指標涵蓋了蓄冷率、蓄冷裝置性能、系統能效等主要方面,是項目設計、建設及驗收的重要依據。若項目違反相關標準,將無法通過節能驗收,進而影響補貼申領。該標準的實施為蓄冷空調系統的技術規范和質量控制提供了統一標尺,推動行業健康有序發展。水蓄冷技術的食品冷鏈應用,乳制品廠年運行成本降低25%。浙江選擇水蓄冷政策解讀

電網對大工業用戶采用 “基本電費 + 電度電費” 的兩部制電價模式,其中基本電費可按變壓器容量或比較大需量來計費。水蓄冷系統能通過轉移日間空調負荷至夜間,有效降低變壓器裝機容量或需量值。以某工廠為例,其應用水蓄冷系統后,將變壓器容量從 4000kVA 降至 3000kVA,每年基本電費減少 30 萬元,再加上電度電費的節省,綜合效益較為可觀。這種技術方案通過優化用電負荷分布,減少了變壓器容量配置需求,既降低了電力設施的初期投資,又在長期運行中減少了基本電費支出,特別適合大工業用戶在電價兩部制體系下實現節能降本,為企業優化用電成本提供了切實可行的路徑。浙江選擇水蓄冷政策解讀水蓄冷與數據中心結合,利用服務器余熱融冷,提升綜合能效比。

水蓄冷系統通過轉移高峰負荷,能減少燃煤機組的啟停調峰頻次,進而降低二氧化碳排放。以 1MW?h 冷量為例,水蓄冷系統較常規空調可減排 0.6 噸二氧化碳,若在全國范圍內推廣,年減排量可達數百萬噸級別。這種減排效應不僅來自冷量存儲本身,還因減少了電網尖峰負荷 —— 這意味著可延緩電網擴容需求,間接節約土地資源及輸電線路投資。例如某區域電網采用水蓄冷技術后,尖峰負荷降低 15%,相應減少了變電站擴建計劃,降低了配套設施的建設投入。該技術從能源消費側優化負荷分布,在實現節能減排的同時,為電網基礎設施的可持續發展提供了支撐。

中國《“十四五” 節能減排綜合工作方案》中明確提出支持蓄冷技術應用,多個地區也據此出臺了專項補貼政策。像深圳,對水蓄冷項目會按蓄冷量給予 40 - 80 元 /kWh 的補貼;廣州則對采用 EMC 模式的項目額外給予 8% 的獎勵。這些補貼政策從資金層面為用戶提供了支持,有效降低了水蓄冷技術的投資門檻。以某商業綜合體為例,其水蓄冷項目在申請深圳補貼后,初期投資成本減少約 12%,加快了投資回收期。政策的引導不僅激發了用戶采用水蓄冷技術的積極性,還推動了該技術在更多場景中的普及,助力實現節能減排目標,促進綠色能源技術的發展與應用。美國ASHRAE標準規定,水蓄冷系統載冷劑管道需采用20mm以上保溫。

除傳統 EPC(工程總承包)模式外,水蓄冷行業正興起 BOT(建設 - 運營 - 移交)、BOO(建設 - 擁有 - 運營)等創新商業模式。BOT 模式下,企業負責項目投資建設,通過一定期限的運營權回收成本,期滿后將項目移交業主;BOO 模式則允許企業長期持有項目所有權,通過持續運營獲取收益。例如某企業以 BOO 模式投資建設某工業園區水蓄冷項目,通過 15 年特許經營權開展冷量供應服務,依托峰谷電價差與節能收益,年收益率超 10%。這類模式將企業收益與項目長期效益掛鉤,既能減輕業主初期投資壓力,又能激發企業優化系統運行效率的動力,適用于園區、商業綜合體等大型項目,為水蓄冷技術的規模化應用提供了靈活的資金運作路徑。迪拜太陽能水蓄冷項目年自給率60%,減少柴油發電依賴。安徽選擇水蓄冷常見問題

日本《節能法》鼓勵大型建筑配置水蓄冷設備,推動技術普及。浙江選擇水蓄冷政策解讀

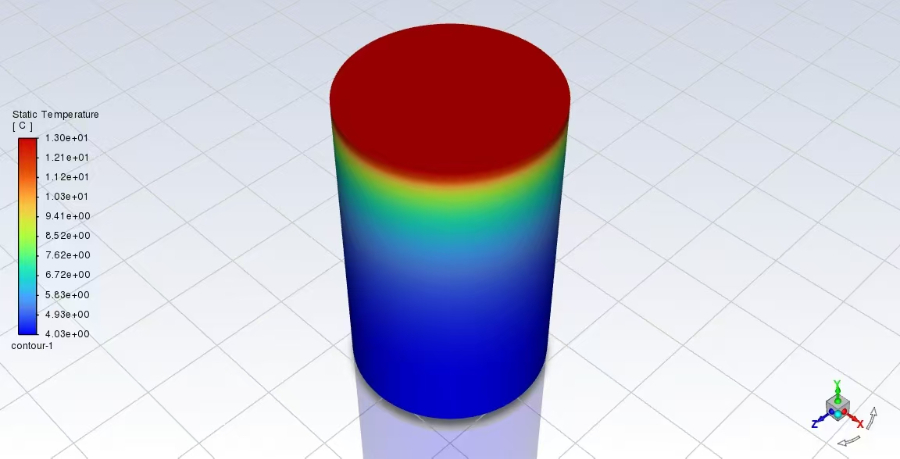

水蓄冷技術因系統構造簡單,初投資成本相對較低,但儲能密度為冰蓄冷的 1/3 至 1/5。以實際應用為例,1000 立方米的水蓄冷罐大約可存儲 3000RTH 的冷量,而相同體積的冰蓄冷槽存儲冷量可達 10000RTH 以上。這種技術的適用場景具有一定針對性,更適合冷負荷峰值不高、電價差較小或擁有充裕安裝空間的情況,像中小型商業建筑就常采用水蓄冷系統。這類建筑往往對冷量需求相對均衡,且有足夠場地容納較大體積的蓄冷罐,通過水蓄冷技術既能利用電價差降低運行成本,又能憑借簡單的系統結構減少維護工作量,在經濟性和實用性上達到較好的平衡。浙江選擇水蓄冷政策解讀

- 安徽百級無塵車間研發 2025-07-29

- 福建地方水蓄冷服務商 2025-07-29

- 江蘇十級無塵車間推薦廠家 2025-07-29

- 福建大型水蓄冷價格對比 2025-07-28

- 江蘇選擇冰蓄冷建設 2025-07-28

- 中國臺灣如何凈化裝修平均價格 2025-07-28

- 安徽EPC冰蓄冷技術 2025-07-28

- 安徽薄膜無塵車間建設公司 2025-07-28

- 安徽無菌室凈化裝修信息 2025-07-28

- 中國臺灣三十萬級無塵車間工程 2025-07-28

- 重慶防火風管廠家 2025-07-29

- 東莞EPDM消防水帶廠家電話 2025-07-29

- 浙江本地橢圓管聯系方式 2025-07-29

- 寧波屋頂光伏電站 2025-07-29

- 黑龍江環氧磨石地坪品牌 2025-07-29

- 江陰怎樣人造板工廠直銷 2025-07-29

- 航天輻射制冷輻射系統性能 2025-07-29

- 福建橡膠制品品牌 2025-07-29

- 重慶機電設備安裝工程產品介紹 2025-07-29

- 信陽戶外崗亭聯系方式 2025-07-29