江蘇怠速工況Humidifier生產

極端工況下的材料穩定性是選型決策的重要考量。在極地或高海拔低溫場景,需采用雙層中空纖維結構,內層磺化聚芳醚腈膜保障基礎透濕性,外層疏水膜防止冷凝水結冰堵塞孔隙,同時集成電加熱絲實現快速冷啟動。高溫工業廢氣場景則需玻璃化轉變溫度超過150℃的聚酰亞胺基膜材,并通過納米填料摻雜抑制熱膨脹導致的孔隙塌陷。對于存在化學腐蝕風險的化工園區備用電源,膜材料需通過全氟化處理提升耐酸性,外殼采用鎳基合金并配置泄壓閥,防止可燃氣體積聚引發的爆燃風險。長期運行下還需評估材料老化特性,如全氟磺酸膜的磺酸基團熱降解速率直接影響增濕器的使用壽命。如果燃料電池加濕器出現故障,應該怎么辦?江蘇怠速工況Humidifier生產

選型過程中需重點評估增濕器的濕熱回收效率與工況適應性。中空纖維膜的逆流換熱設計通過利用電堆廢氣余熱,可降低系統能耗,但其膜管壁厚與孔隙分布需與氣體流速動態匹配——過薄的膜壁雖能縮短水分擴散路徑,卻可能因機械強度不足引發高壓差下的結構形變。在瞬態負載場景(如車輛加速爬坡),需選擇具備梯度孔隙結構的膜材料,通過表層致密層抑制氣體滲透,內層疏松層加速水分傳遞,從而平衡加濕速率與氣體交叉滲透風險。同時,膜材料的自調節能力也需考量,例如聚醚砜膜的溫敏特性可在高溫下自動擴大孔隙以增強蒸發效率,避免電堆水淹。江蘇大流量低增濕加濕器定制定期化學清洗去除膜表面污染物,檢查密封圈彈性衰減及灌封膠體界面剝離。

KOLON 增濕器與現代合作對現代的氫能戰略有何影響?

幫助現代構建技術壁壘(Nexo成行業樣板)、優化成本(系統成本降約60%)、拓展市場(從乘用車到船舶等領域),加速氫能生態布局。同時雙方采用“技術授權+定制化供應”模式:Kolon增濕器提供主要模塊并優化設計,現代通過聯合測試反饋協助改進,形成閉環研發體系,還涉及材料層面合作。

未來雙方合作的發展方向是什么?

將推進技術升級(更高功率密度增濕器,適配SOFC)、全球化布局(歐美推廣氫能解決方案)、可持續材料(生物基膜材料實現碳中和)。

中空纖維膜增濕器的市場拓展依托其材料與工藝的創新迭代。聚砜類膜材通過磺化改性平衡親水性與機械強度,使其在車載振動環境中保持結構完整性,而全氟磺酸膜憑借化學惰性成為海洋高濕高鹽場景的不錯選擇。結構設計上,螺旋纏繞膜管束通過流場優化降低壓損,適配大功率電堆的濕熱交換需求,例如適配250kW系統的模塊化方案已實現商業化應用。新興市場如氫能無人機依賴超薄型中空纖維膜,通過納米孔隙調控技術在不降低加濕效率的前提下減輕重量,而極地科考裝備則集成主動加熱模塊防止-40℃環境下的膜材料脆化。此外,氫能港口機械通過廢熱回收與濕度調控的協同,將增濕器功能從單一加濕擴展為綜合熱管理節點。開發超薄中空纖維膜(壁厚<0μm)及鈦合金微通道外殼以降低質量。

中空纖維膜增濕器的重要優勢源于其獨特的微觀結構與材料體系的耦合設計。中空纖維膜通過成束排列形成高密度的傳質界面,其管狀結構在有限空間內創造了巨大的有效接觸面積,提升了水分子與反應氣體的交換效率。相較于平板膜結構,中空纖維膜的徑向擴散路徑更短,能夠快速實現濕度梯度的動態平衡,尤其適用于燃料電池系統頻繁變載的工況需求。材料選擇上,聚砜或聚醚砜等聚合物基體通過磺化改性賦予膜材料雙重特性——既保持疏水性基體的機械強度,又通過親水基團實現水分的定向滲透,這種分子級設計使膜管在高壓差下仍能維持孔隙結構的穩定性。此外,中空纖維束的柔性封裝工藝可緩解熱膨脹應力,避免因溫度波動導致的界面開裂,從而提升系統的長期運行可靠性。各國通過氫能產業補貼、技術標準制定及碳排放法規倒逼行業技術迭代。成都陰極入口加濕器大小

聚焦磺化聚醚砜膜材料穩定性提升、折疊式緊湊結構創新及全生命周期成本優化。江蘇怠速工況Humidifier生產

KOLON增濕器是什么,在燃料電池系統中起什么作用?

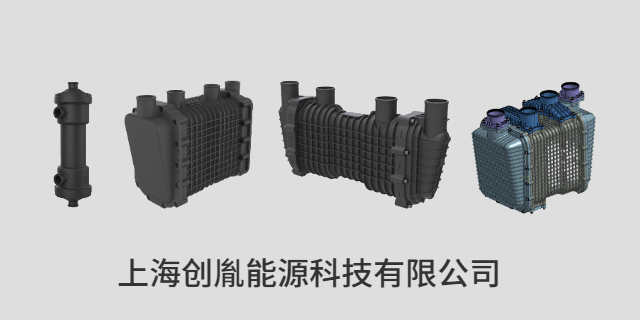

KOLON增濕器是應用于燃料電池系統的關鍵部件,屬于管殼式增濕器,采用耐膨脹的中空纖維膜為材料,在現代的燃料電池車上有實際應用。

KOLON增濕器的工作原理是什么?

KOLON增濕器關鍵是親水中空膜管。空壓機出來的干氣從一端進入增濕器膜管內,與此同時,電堆出來的廢氣從廢氣進口進入膜管外側。

KOLON增濕器的主要結構和使用的材料有哪些?

由集束狀中空纖維、外殼、氣體導入管、氣體導出管、水導入管、水導出管及密封材構成。集束狀中空纖維起到關鍵的濕熱交換作用,各管道負責氣體和水的導入導出,密封材保證整體密封性。 江蘇怠速工況Humidifier生產

- 成都大功率Ejecto選型 2025-07-23

- 廣州燃料電池系統引射器效率 2025-07-23

- 成都低壓力切換波動Ejecto供應 2025-07-23

- 上海寬功率Test Stand流量 2025-07-23

- 上海大流量電解槽尺寸 2025-07-23

- 江蘇AEMWE電解槽概述 2025-07-23

- 上海氧化鋯材料采購 2025-07-23

- 上海大功率燃料電池電解槽尺寸 2025-07-23

- 江蘇大流量Test Stand廠家 2025-07-23

- 浙江燃料電池用測試臺生產 2025-07-22

- 淮安新能源鋰電池技術培訓地址 2025-07-23

- 帶顯示屏儲能鋰電池廠家 2025-07-23

- 成都大功率Ejecto選型 2025-07-23

- 奉賢區工商業大儲合作商推薦 2025-07-23

- 陜西果殼 活性炭更換 2025-07-23

- 江西快速成型制管液品牌推薦 2025-07-23

- 虹口區用戶側工商業儲能系統 2025-07-23

- 江蘇列間級精密空調生產商家 2025-07-23

- 山東太陽能熱水器好壞 2025-07-23

- 湖南水處理活性炭生產 2025-07-23