-

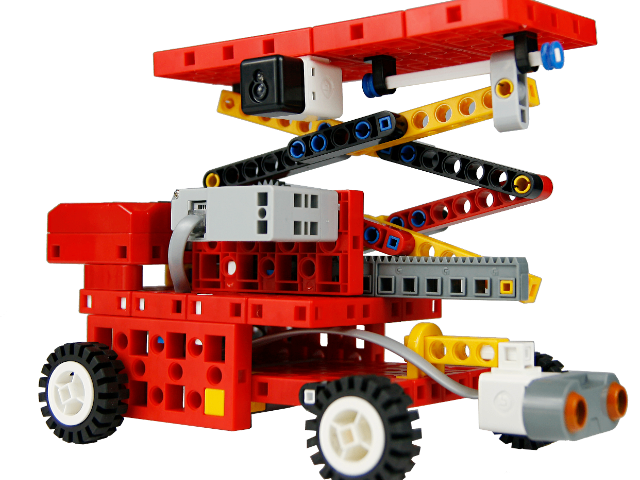

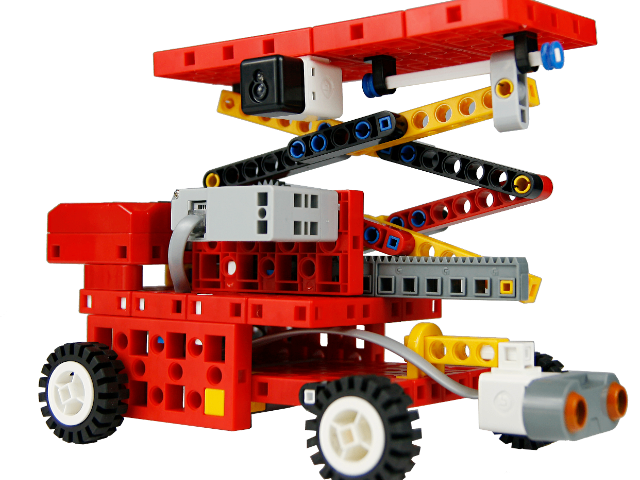

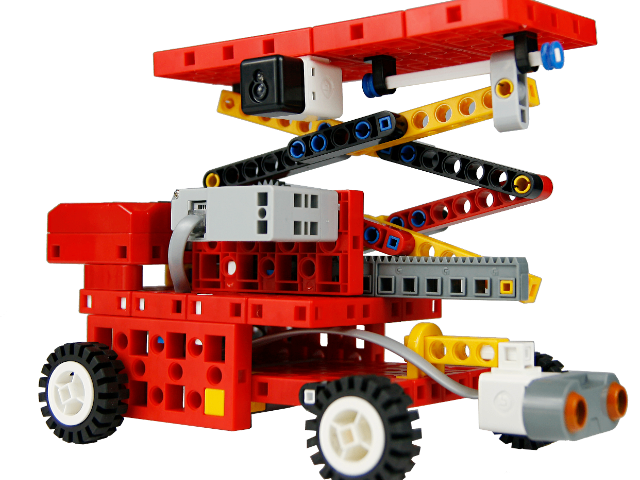

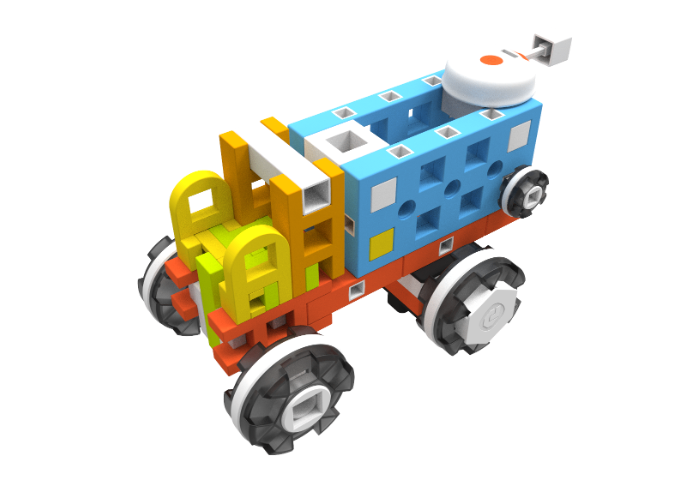

復雜拼搭的積木傳感器

復雜拼搭的積木傳感器積木與編程的結合,本質是用具象操作理解抽象邏輯。無論是軟件拖拽、機器人控制,還是卡片指令,目標均為:降低學習曲線 → 激發興趣 → 建立計算思維。從Scratch創作動畫到Mindstorms構建智能機器人,不同工具適配不同年齡段,但均遵循“動手構建→編程賦能→迭代創新”的路徑,讓編程從代碼變為可觸摸的創造力。培養**能力:邏輯分解:將“讓小車繞圈”拆解為“啟動馬達→延時→轉向”等步驟。調試思維:通過測試→故障→修正(如調整傳感器閾值)培養解決問題韌性。 普惠教育實踐??:向鄉村學校捐贈300余種積木教具,遠程雙師課堂惠及5萬名山區兒童。復雜拼搭的積木傳感器 積木是一種模塊化的拼插類玩具...

-

創意積木編程課程

創意積木編程課程積木通過多維度互動機制成為培養創新思維的高效載體,其主要在于將抽象思維轉化為具象操作,在自由創造與結構化挑戰中激發突破性思考。自由搭建的想象力激發是首要環節——積木的無預設組合特性(如任意拼接顏色、形狀各異的模塊)鼓勵兒童突破常規框架,嘗試非常規結構(如懸空橋梁或螺旋塔樓),從而培養發散性思維。這種“零約束”環境讓兒童在試錯中探索物理規律(如重力與平衡的對抗),并通過反復調整結構深化對空間關系(比例、對稱)的理解,為創新提供認知基礎。夕主題課編程??LED積木鵲橋??,流光效果算法由學員自主設計,傳統文化現代化表達獲媒體報道。創意積木編程課程 從積木到編程,樂趣的共通內核在于游戲與創造的融合...

-

圖形化編程積木有趣

圖形化編程積木有趣編程思維的啟蒙則通過分層工具實現“無痛內化”。對低齡兒童,魔卡精靈刷卡系統將代碼抽象轉化為可觸摸的彩色指令卡——排列“前進卡→右轉卡→亮燈卡”的次序,控制機器人沿黑線巡游時,順序執行的必然性、調試的必要性(如車體偏移需調整卡片角度參數)被轉化為指尖的物理操作,計算思維在“玩故障”中悄然成型。進階至圖形化編程(如GSP軟件)后,拖拽“循環積木塊”讓機械臂重復抓取貨物,或嵌套“如果-那么”條件模塊讓小車在超聲波探測障礙時自動轉向,兒童在模塊組合中理解循環結構與條件分支的本質,而軟件實時模擬功能則將邏輯錯誤可視化為機器人的錯誤動作,推動他們反向追溯程序漏洞,完成從“試錯”到“算法優化”的思維躍遷。精...

-

實物化積木課程

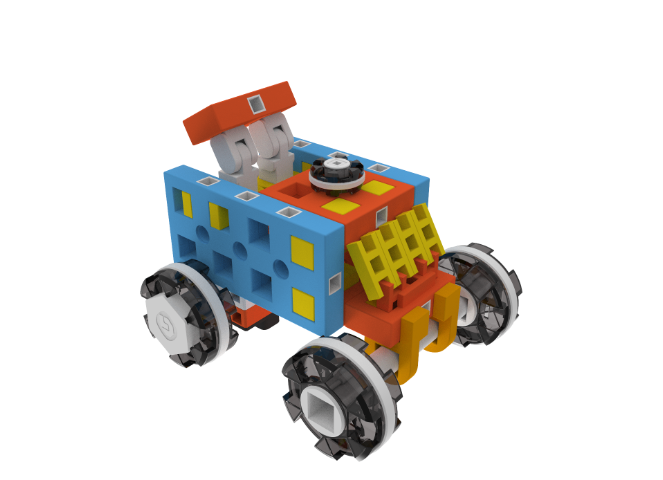

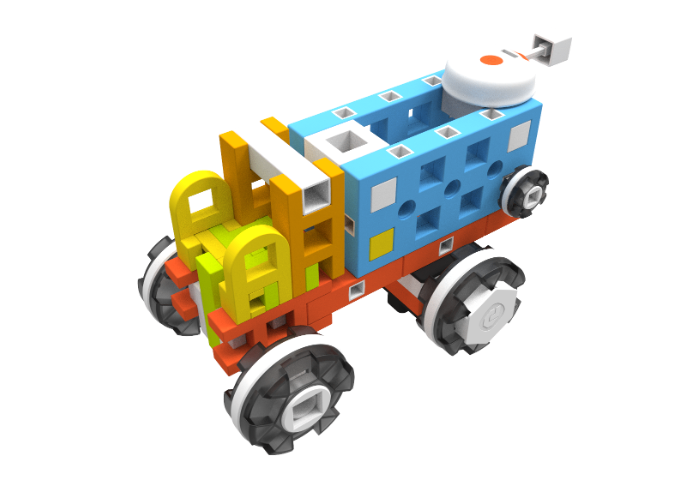

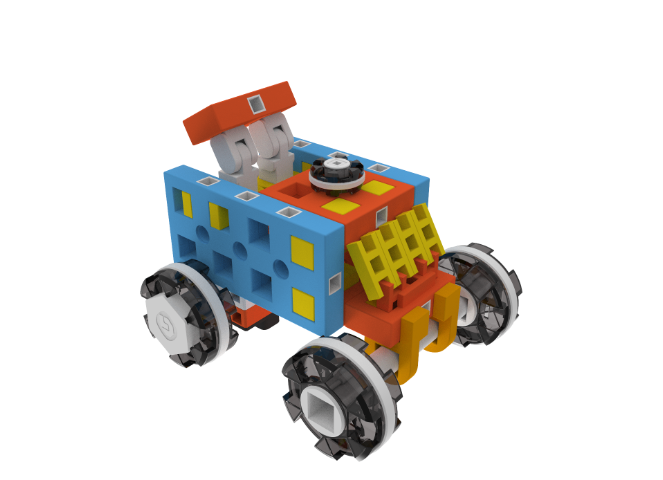

實物化積木課程格物斯坦的大顆粒積木玩具之所以在早期教育領域脫穎而出,并非因為其物理形態的安全性與趣味性,更在于它成功地將中國本土化的教育理念、適齡的編程啟蒙以及跨學科的能力培養,無縫融入了每一塊積木的拼插邏輯中,形成了一套獨特的“可觸摸的思維成長體系”。從物理設計上看,這些積木嚴格遵循低齡兒童的發展需求:大顆粒尺寸適配幼兒手掌抓握力,避免了誤吞風險;無毛刺的圓潤邊角保護嬌嫩皮膚;高精度的咬合設計則確保孩子在搭建房屋、車輛或動物造型時,無需過度用力即可實現結構的穩固性,這種“低挫敗感”的體驗讓幼兒在反復拆裝中保持探索熱情。而豐富的色彩與多樣化的形狀——從基礎方塊、圓柱到拱門、齒輪——不僅是視覺刺激的源泉,更成...

-

適合幼兒的積木編程學習

適合幼兒的積木編程學習課程設計需分層遞進:3-4歲聚焦機械感知與簡單指令,5-6歲引入刷卡編程組合指令序列(如“前進→等待→轉彎”),并搭配螺絲刀組裝可動模型,深化工程思維。多感官聯動是關鍵——觸覺上采用防吞咽大顆粒積木,聽覺上為指令添加音效(如刷卡時“嘀嘀”聲),視覺上以ScratchJr彩色動畫即時反饋邏輯效果,讓幼兒在調試風扇轉向或讓機器人跳舞時,通過聲光震動獲得成就感。環境上需打造安全探索空間:圓角桌椅、簡化平板界面(圖標替代文字),并鼓勵親子協作完成“15分鐘小任務”,如在家用積木編程讓臺燈講睡前故事,延續課堂熱情。幼兒在齒輪咬合的咔嗒聲與動畫角色的跳躍中,悄然將邏輯思維種入童趣的土壤——這不僅是學習編程...

-

比較好的積木

比較好的積木積木編程作為一種階梯式教育工具,適合3歲至18歲的兒童及青少年學習,其教學重點隨年齡增長呈現明顯的遞進性和差異化,在于匹配不同階段的認知發展水平與能力培養目標:幼兒階段(3-6歲)以感官體驗與基礎認知為重點,通過大顆粒積木的拼搭(如樂高Duplo、途道機械師套裝)培養空間想象力與手眼協調能力。編程學習聚焦“動作指令”的具象化理解,例如用ScratchJr拖拽“移動”“發聲”積木塊控制角色動畫,讓孩子感知“指令→結果”的因果邏輯,同時融入顏色、形狀等啟蒙知識,避免抽象符號的過早介入。夕主題課編程??LED積木鵲橋??,流光效果算法由學員自主設計,傳統文化現代化表達獲媒體報道。比較好的積木以下是一...

-

初級編程積木啟蒙思維

初級編程積木啟蒙思維積木通過多維度互動機制成為培養創新思維的高效載體,其主要在于將抽象思維轉化為具象操作,在自由創造與結構化挑戰中激發突破性思考。自由搭建的想象力激發是首要環節——積木的無預設組合特性(如任意拼接顏色、形狀各異的模塊)鼓勵兒童突破常規框架,嘗試非常規結構(如懸空橋梁或螺旋塔樓),從而培養發散性思維。這種“零約束”環境讓兒童在試錯中探索物理規律(如重力與平衡的對抗),并通過反復調整結構深化對空間關系(比例、對稱)的理解,為創新提供認知基礎。合作搭積木:三人協商分工,塔樓、圍墻、花園各司其職。初級編程積木啟蒙思維積木可以從問題驅動的創新實踐進一步深化思維訓練。當兒童面臨具體挑戰(例如“搭建一座承重能力...

-

中齡段積木啟蒙益智

中齡段積木啟蒙益智積木編程課程通過將抽象的編程邏輯轉化為可觸摸、可組合的彩色積木模塊,為兒童及初學者搭建了一座無縫銜接抽象思維與具象操作的橋梁,其主要價值在于以游戲化的方式多維度能力發展。在認知層面,它將復雜問題分解為可視化指令塊,如循環、條件判斷和函數等,學習者通過拖拽拼接積木序列來操控角色或機器人行為,這一過程不僅規避了傳統編程的語法門檻,更在潛移默化中錘煉了系統性邏輯思維和問題解決能力——例如設計避障機器人時需分析傳感器數據與馬達響應的因果關系,逐步構建嚴密的推理鏈條。積木-傳感-編程三位一體架構??是格物斯坦課程重點。中齡段積木啟蒙益智積木的歷史可追溯至古代中國,早期作為建筑木材的雛形;18世紀歐洲將其...

-

進階版積木空間

進階版積木空間課程設計需分層遞進:3-4歲聚焦機械感知與簡單指令,5-6歲引入刷卡編程組合指令序列(如“前進→等待→轉彎”),并搭配螺絲刀組裝可動模型,深化工程思維。多感官聯動是關鍵——觸覺上采用防吞咽大顆粒積木,聽覺上為指令添加音效(如刷卡時“嘀嘀”聲),視覺上以ScratchJr彩色動畫即時反饋邏輯效果,讓幼兒在調試風扇轉向或讓機器人跳舞時,通過聲光震動獲得成就感。環境上需打造安全探索空間:圓角桌椅、簡化平板界面(圖標替代文字),并鼓勵親子協作完成“15分鐘小任務”,如在家用積木編程讓臺燈講睡前故事,延續課堂熱情。幼兒在齒輪咬合的咔嗒聲與動畫角色的跳躍中,悄然將邏輯思維種入童趣的土壤——這不僅是學習編程...

-

入門版積木啟蒙編程

入門版積木啟蒙編程積木編程課的創意拓展環節賦予課程靈魂。孩子為燈籠添加彩色透光積木外殼,觀察光線色彩的變化;能力強的孩子用“循環卡”實現三次閃爍,或用蜂鳴器創作獨特音效。再通過角色扮演——如“迷路小熊”觸碰燈籠觸發聲光指引——讓孩子親眼見證編程如何解決實際問題,成就感油然而生。過程中,教師需靈活分層:對5歲孩子引入“紅外感應障礙自動亮燈”的條件判斷,而對3歲幼兒則簡化為按鈕開關,確保每個孩子都能在“近發展區”獲得突破。無標準答案創客工坊??鼓勵改造“霍金輪椅”,金屬積木添加語音控制模塊獲科技創新一等獎。入門版積木啟蒙編程團隊協作的思維碰撞放大創新效能。在小組共建項目中(如合作搭建智能城市),成員需協商分工、辯論...

-

積木玩法

積木玩法當積木遇見編程,樂趣便從靜態的構建躍遷為動態的“賦予生命”。幼兒學編程的樂趣,不在于理解復雜的代碼語法,而在于發現自己竟能成為數字世界的造物主——通過排列彩色的指令積木塊,讓機器人小車避開障礙,或讓屏幕上的小貓隨著音樂跳舞。在Scratch的舞臺上,一個“當綠旗被點擊”的事件積木加上“移動10步”的動作,瞬間讓角色活了起來;用刷卡編程器組合“觸碰→亮燈→播放音效”的序列,燈籠便為迷路的小熊唱起歌。這種“我指令,它執行”的因果魔力,將抽象的邏輯轉化為可見的反饋:循環積木讓燈光閃爍如星辰,條件判斷積木教會機器人“如果碰到墻,就轉身逃走”,孩子們在調試中恍然大悟——“原來順序錯了小車才會撞墻!”——...

-

趣味積木編程創客教育

趣味積木編程創客教育積木編程的更深層的跨界整合體現在軟硬件生態的無縫聯動中。以教育場景中的典型項目為例:學生使用溫度傳感器積木監測環境數據,通過編程平臺將采集的信息映射為LED亮度變化,再結合云端AI積木實現語音控制(如“太熱了”自動觸發降溫程序),形成“傳感→分析→執行”的閉環。而在進階應用中,廈門大學的“無人機編隊系統”進一步彰顯了這種整合的深度——學生拖拽“上升”“旋轉”等積木塊設計飛行動作,系統自動生成代碼驅動實體無人機群協同表演,過程中需融合物理平衡(陀螺儀數據補償機身傾斜)、幾何拓撲(多機路徑避障)與藝術表達(燈光節奏編程),將數學、工程、美學的跨學科知識凝結于指尖的拼搭。舊手機改造積木智能花盆??項...

-

自主研發的積木啟蒙編程

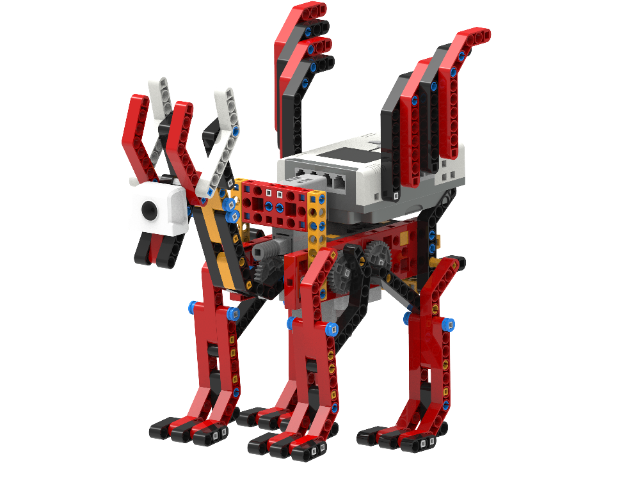

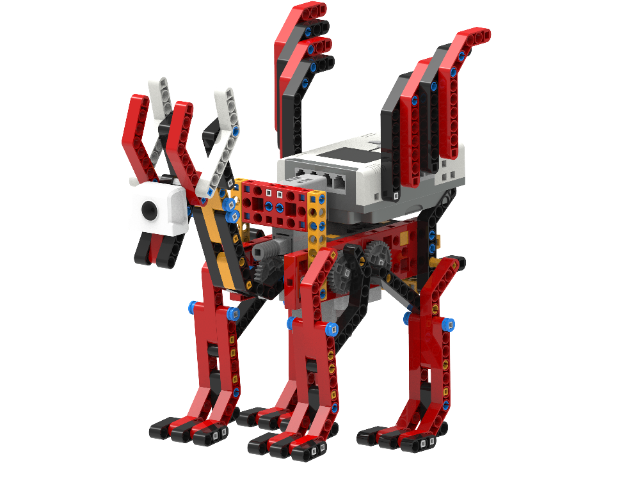

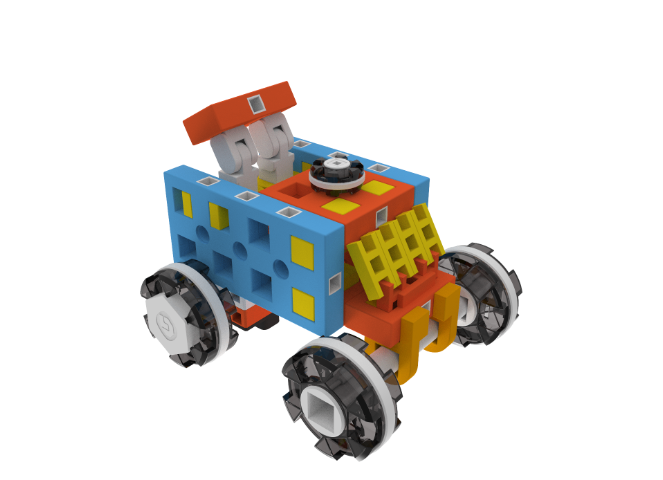

自主研發的積木啟蒙編程工程實踐為骨架:從結構設計到系統思維格物斯坦的積木不僅是拼插玩具,更是微型工程的載體。例如,當孩子搭建一臺智能風扇時,需先設計扇葉的傳動結構:選擇齒輪組齒數比決定轉速,調整扇葉傾角優化風力,加固支架抵抗振動——這一過程融合了機械工程的結構穩定性與材料力學的負載分析。而在為風扇添加“觸碰啟動”功能時,需將傳感器、控制器、執行器(電機)精細對接,構建完整的輸入-處理-輸出系統,這正是系統工程思維的雛形。調試中若風扇抖動,孩子需反復優化重心分布與電機功率匹配,無形中實踐了迭代設計(Engineering Design Process) 的流程。舊手機改造積木智能花盆??項目,電子垃圾再生率提升50%...

-

積木搭建

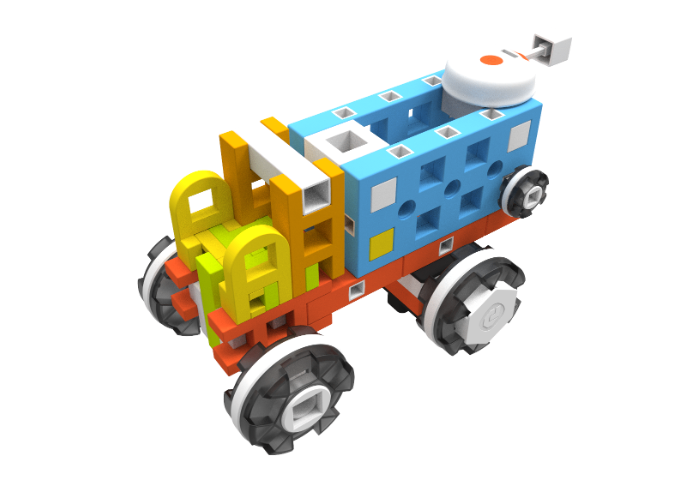

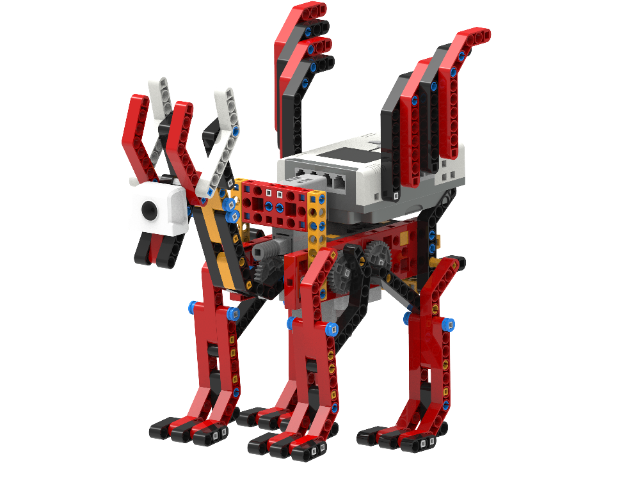

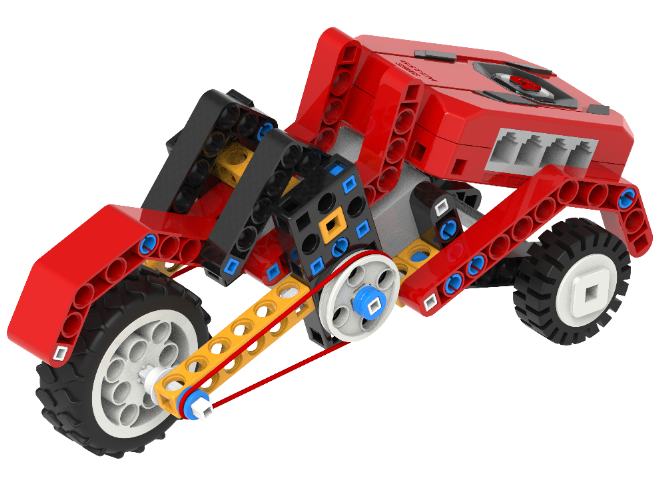

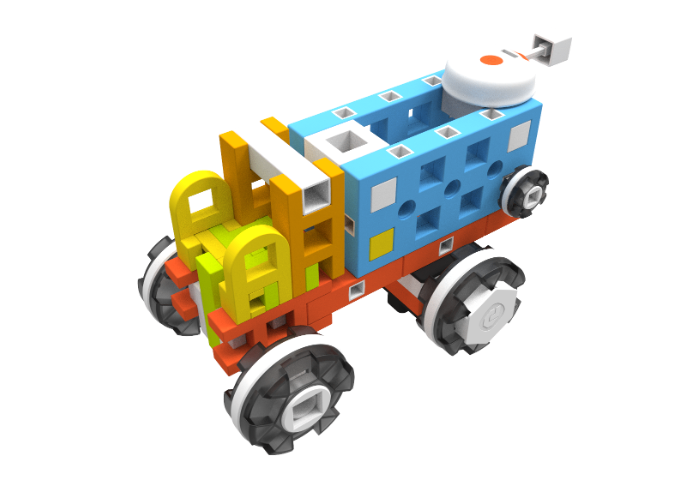

積木搭建圖形化編程工具(軟件層面)拖拽式積木塊:使用如 Scratch、Blockly 等平臺,將代碼指令轉化為彩色積木塊。用戶通過拖拽組合“事件”“循環”“條件判斷”等積木,形成程序邏輯,無需記憶語法。示例:在 Scratch 中,用“當綠旗被點擊”+“移動10步”+“如果碰到邊緣就反彈”等積木塊,即可制作互動動畫。物理積木機器人(硬件層面)可編程實體模型:如 LEGO Mindstorms、途道機器人 等,學生先拼裝積木機器人(如帶輪子的車、機械臂),再通過編程控制其行為。傳感器聯動:為積木添加馬達、紅外傳感器等模塊,編程實現“遇障自動轉向”“聲控燈光”等智能響應。實物指令編程(低齡啟蒙)卡片式指...

-

刷卡編程積木啟蒙編程

刷卡編程積木啟蒙編程格物斯坦的大顆粒積木玩具之所以在早期教育領域脫穎而出,并非因為其物理形態的安全性與趣味性,更在于它成功地將中國本土化的教育理念、適齡的編程啟蒙以及跨學科的能力培養,無縫融入了每一塊積木的拼插邏輯中,形成了一套獨特的“可觸摸的思維成長體系”。從物理設計上看,這些積木嚴格遵循低齡兒童的發展需求:大顆粒尺寸適配幼兒手掌抓握力,避免了誤吞風險;無毛刺的圓潤邊角保護嬌嫩皮膚;高精度的咬合設計則確保孩子在搭建房屋、車輛或動物造型時,無需過度用力即可實現結構的穩固性,這種“低挫敗感”的體驗讓幼兒在反復拆裝中保持探索熱情。而豐富的色彩與多樣化的形狀——從基礎方塊、圓柱到拱門、齒輪——不僅是視覺刺激的源泉,更成...

-

學習積木啟蒙編程

學習積木啟蒙編程更重要的是,格物斯坦的積木體系始終扎根于中國教育土壤。其課程設計強調“玩中學”,將元宵節燈籠、生肖動物等文化符號融入主題任務,讓孩子在搭建燈籠學習漢堡包結構穩定性的同時,自然浸潤傳統文化;而相較于樂高等國際品牌,它在價格上更具普惠性,讓更多家庭能接觸質量機器人教育。此外,其產品線覆蓋3歲至小學階段的梯度進階——從大顆粒積木的感官搭建,到圖形化編程的邏輯拓展,**終銜接Python等代碼語言——形成了一條貫穿兒童思維發展的完整路徑。因此,格物斯坦的大顆粒積木不僅是玩具,更是一座連接具象世界與抽象邏輯的橋梁:當孩子用積木搭出城堡的拱門,他們習得的是結構的平衡;當刷卡讓機器人沿黑線巡游時,他們內化的...

-

小加圖積木課程

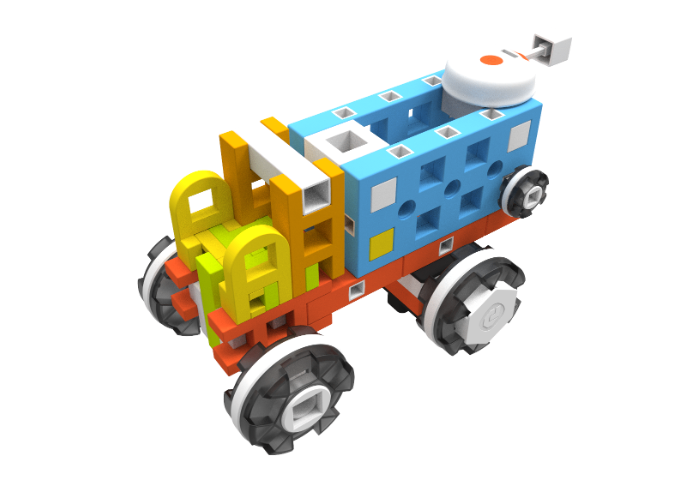

小加圖積木課程5-6歲兒童則通過刷卡編程實現邏輯序列的具象化。格物斯坦創立的魔卡精靈系統,將“前進10厘米”“左轉90度”“播放音效”等指令轉化為彩色塑料卡片。孩子們像排列故事卡片一樣組合指令序列,刷卡瞬間機器人依序執行。這一過程中,順序執行的必然性(卡片順序不可錯亂)、調試的必要性(車未動需檢查卡片遺漏或接觸不良)被轉化為指尖的物理操作。例如在“智能風扇”任務中,孩子需排列“觸碰傳感器→啟動電機→延時5秒→停止”的卡片序列,若風扇未停,他們會主動調整“延時卡”位置——這正是調試思維(Debugging)的萌芽。到了7-8歲階段,圖形化編程軟件(如GSP)進一步銜接抽象概念。拖拽“循環積木塊”讓機器人繞場三...

-

六面拼搭積木搭建模型

六面拼搭積木搭建模型格物斯坦的小顆粒積木編程體系,其教育效果絕非限制于教會兒童操控機器人的表層技能,而是通過“實體搭建-硬件交互-邏輯編程”的三維融合,在兒童認知發展的關鍵期,悄然構建起一座從具象操作跨越到抽象思維的橋梁,讓編程思維如呼吸般自然滲入孩子的創造過程。在結構實現層面,小顆粒積木的高精度咬合設計讓兒童得以突破靜態模型的局限,搭建出可動態響應的機械系統。例如,當孩子用齒輪組傳動結構裝配風扇葉片時,他們不僅理解了圓周運動與風力的物理關系,更通過編程賦予其“智能”:用刷卡編程器組合“觸碰傳感器→電機啟動→延時停止”的指令序列,風扇便能感知人手觸摸自動運轉,十秒后安靜休眠。這種“搭建即設計,編程即賦靈”的過程,...

-

積木教學

積木教學積木編程課程可以成為創造力孵化的沃土:學生可自由組合積木實現天馬行空的構想,從運用積木編寫互動故事到構建智能城市模型,每一次調試與迭代都是對創新思維的強化。而在積木編程的協作項目中,如多人編程控制樂高機器人完成協同任務,孩子們必須溝通分工、整合方案,自然培養了團隊精神與溝通韌性。這種學習方式還巧妙聯結跨學科知識,例如用齒輪傳動積木理解物理力學,或用坐標移動積木深化幾何概念,讓數學與科學原理在實踐中具象化。K12難度分級課程??覆蓋4-16歲全學段,實現能力無縫銜接。積木教學積木編程課程通過將抽象的編程邏輯轉化為可觸摸、可組合的彩色積木模塊,為兒童及初學者搭建了一座無縫銜接抽象思維與具象操作的橋...

-

自主研發的積木控制器

自主研發的積木控制器聚焦工程實踐與創新突破。積木編程進階為專業開發工具鏈的跳板,學生利用Python/C++控制EV3機器人完成復雜任務(如自動駕駛模擬、機械臂分揀系統),學習數據結構和AI算法(如機器學習積木模塊處理圖像識別)。教學側重真實問題解決,例如用網絡爬蟲積木收集數據并可視化,培養技術倫理意識與跨領域協作能力。年齡分層背后是認知負荷與創造維度的平衡:低齡段通過“圖形化+實物交互”降低抽象壁壘,高齡段則通過“開放硬件+代碼轉化”釋放創新深度。這種漸進路徑確保孩子從“玩轉邏輯”自然過渡到“創造變革”,在積木的拼搭中孕育未來數字公民的重要素養。積木編程中的??循環積木塊??直觀訓練邏輯推理能力,學生可設計自動...

-

圖形化積木系列

圖形化積木系列為3-6歲幼兒設計積木編程課程,需緊扣其認知發展特點,將抽象邏輯轉化為可觸摸的游戲化體驗。在于以感官探索為起點,通過大顆粒積木的物理拼搭(如齒輪、傳動軸)建立“指令→動作”的因果邏輯,例如刷卡觸發小車前進或點讀按鈕點亮燈光,讓幼兒在“按紅卡→亮紅燈”的直觀操作中理解基礎編程概念。趣味性則通過故事化情境實現:將編程任務嵌入“幫小熊過河”或“恐龍冒險”等主題,幼兒拖拽“移動”“轉彎”積木塊控制角色避開“火山”或跳過“裂縫”,在闖關挑戰中自然掌握順序執行與循環結構。同時,生活化場景強化學習意義——用觸碰傳感器模擬自動感應門(“人靠近→門開”),或設計“智能澆花器”通過土壤濕度積木觸發水泵,讓幼兒在解...

-

普及積木創客教育編程體系

普及積木創客教育編程體系課程設計需分層遞進:3-4歲聚焦機械感知與簡單指令,5-6歲引入刷卡編程組合指令序列(如“前進→等待→轉彎”),并搭配螺絲刀組裝可動模型,深化工程思維。多感官聯動是關鍵——觸覺上采用防吞咽大顆粒積木,聽覺上為指令添加音效(如刷卡時“嘀嘀”聲),視覺上以ScratchJr彩色動畫即時反饋邏輯效果,讓幼兒在調試風扇轉向或讓機器人跳舞時,通過聲光震動獲得成就感。環境上需打造安全探索空間:圓角桌椅、簡化平板界面(圖標替代文字),并鼓勵親子協作完成“15分鐘小任務”,如在家用積木編程讓臺燈講睡前故事,延續課堂熱情。幼兒在齒輪咬合的咔嗒聲與動畫角色的跳躍中,悄然將邏輯思維種入童趣的土壤——這不僅是學習編程...

-

小加圖積木課堂

小加圖積木課堂編程環節聚焦“輸入-輸出”邏輯:孩子們用刷卡編程器組合指令卡——例如將“觸碰傳感器”卡片(輸入)與“亮燈+播放音樂”卡片(輸出)按順序排列,形成“摸燈籠把手→亮黃燈+唱《新年好》→等待5秒→熄燈”的指令序列。當燈籠因電路松動或卡片順序錯誤未亮時,教師引導幼兒合作排查:“電池金屬片要對準彈簧嗎?”、“是否漏了‘開始’卡片?”,在調試中強化“順序執行”的編程邏輯。創意拓展階段:孩子們為燈籠添加彩色透光積木外殼,觀察光線透過紅、藍積木的色彩變化;進階組用“循環卡”讓燈籠閃爍三次模擬“求救信號”,或用蜂鳴器替換音樂卡創作“叮咚”提示音。孩子們分組模擬燈會,當“迷路小熊”靠近時,輕觸燈籠觸發聲光指引,在...

-

圖形化編程積木造型豐富

圖形化編程積木造型豐富格物斯坦積木的分齡編程工具鏈,將計算機科學的概念降維至兒童認知水平:3-4歲的點讀筆編程,通過“觸碰積木→機器人響應”的即時反饋,建立事件驅動(Event-Driven) 的因果邏輯;5-6歲的刷卡編程(如魔卡精靈系統),讓孩子排列“前進→右轉→亮燈”的指令序列,理解順序執行的不可逆性,調試卡片順序的過程即調試思維(Debugging) 的啟蒙;7歲以上的圖形化編程(如GSP軟件),拖拽“如果-那么”條件模塊讓機器人遇障轉向,或嵌套循環模塊控制機械臂重復抓取,則是條件分支與循環結構的具象內化。這種從物理操作到符號抽象的過渡,完美契合皮亞杰“動作先于符號”的認知理論,使編程思維如呼吸般自然。山區...

-

普及積木啟蒙思維

普及積木啟蒙思維積木編程重構了學習生態:教育游戲化:通過挑戰任務(如編程通關游戲)和即時調試工具,將枯燥的調試過程轉化為探索性實驗,失敗被重新定義為“優化契機”,培養試錯韌性;社區共創:用戶可分享加密腳本、協作搭建復雜項目(如智能城市),在交流中激發跨領域靈感;平滑進階路徑:從零基礎拖拽積木,到高級功能模塊(如物理引擎、AI算法積木),再到一鍵轉換Python代碼,形成從啟蒙到專業的無縫銜接。積木編程的本質,是用觸覺消解認知屏障,用游戲重構學習動機,將“創新”從概念變為指尖可觸的創造實踐。條件判斷積木??幫助學員理解分支邏輯,應用于智能紅綠燈系統設計。普及積木啟蒙思維 積木與編程的結合,本質是用具象操作理解...

-

實物化積木工廠

實物化積木工廠格物斯坦的小顆粒積木編程體系,其教育效果絕非限制于教會兒童操控機器人的表層技能,而是通過“實體搭建-硬件交互-邏輯編程”的三維融合,在兒童認知發展的關鍵期,悄然構建起一座從具象操作跨越到抽象思維的橋梁,讓編程思維如呼吸般自然滲入孩子的創造過程。在結構實現層面,小顆粒積木的高精度咬合設計讓兒童得以突破靜態模型的局限,搭建出可動態響應的機械系統。例如,當孩子用齒輪組傳動結構裝配風扇葉片時,他們不僅理解了圓周運動與風力的物理關系,更通過編程賦予其“智能”:用刷卡編程器組合“觸碰傳感器→電機啟動→延時停止”的指令序列,風扇便能感知人手觸摸自動運轉,十秒后安靜休眠。這種“搭建即設計,編程即賦靈”的過程,...

-

創意拼搭積木創客機器人課程

創意拼搭積木創客機器人課程當積木遇見編程,樂趣便從靜態的構建躍遷為動態的“賦予生命”。幼兒學編程的樂趣,不在于理解復雜的代碼語法,而在于發現自己竟能成為數字世界的造物主——通過排列彩色的指令積木塊,讓機器人小車避開障礙,或讓屏幕上的小貓隨著音樂跳舞。在Scratch的舞臺上,一個“當綠旗被點擊”的事件積木加上“移動10步”的動作,瞬間讓角色活了起來;用刷卡編程器組合“觸碰→亮燈→播放音效”的序列,燈籠便為迷路的小熊唱起歌。這種“我指令,它執行”的因果魔力,將抽象的邏輯轉化為可見的反饋:循環積木讓燈光閃爍如星辰,條件判斷積木教會機器人“如果碰到墻,就轉身逃走”,孩子們在調試中恍然大悟——“原來順序錯了小車才會撞墻!”——...

-

智能積木編程課價格

智能積木編程課價格進入編程階段,教師需將代碼邏輯具象化為可操作的指令卡片。例如讓孩子用刷卡編程器組合“觸碰傳感器→亮燈→播放音樂→等待5秒→熄燈”的序列,通過拖拽卡片的動作,直觀感受“順序執行”不可顛倒的因果關系。當孩子發現燈籠未按預期亮起時,正是教學黃金時機:鼓勵小組合作排查電池方向、卡片順序或傳感器接觸問題,在調試中理解“輸入(觸發)-處理(程序)-輸出(響應)”的完整鏈條,此時教師可追問“如果希望燈籠天黑自動亮,該換什么傳感器?”,為后續課程埋下伏筆。刷卡編程啟蒙課??針對5-6歲兒童,用實體積木指令卡指揮機器人植樹,環保主題融入動作編程。智能積木編程課價格孩童間的積木游戲也是社交與情感發展的催化劑。合作...

-

多種積木

多種積木數學邏輯為靈魂:從空間幾何到算法優化積木搭建本身即空間幾何的實戰訓練:拼裝六面可連接的異形積木時,孩子需計算對稱軸、估算角度公差;設計自動升旗裝置時,精確控制電機轉速與繩索收放比例,實則是線性函數與比例關系的應用。在編程層面,圖形化軟件中的“移動10步”“等待1秒”等參數模塊,讓孩子在調節數值中理解變量與度量的意義;而優化機器人巡線路徑時,對比“直行+頻繁修正”與“緩速平滑轉彎”的效率差異,本質是算法時間復雜度的初級體驗。積木編程中的函數封裝??培養模塊化思維,中學生將“自動避障算法”打包復用至多款機器人。多種積木聚焦工程實踐與創新突破。積木編程進階為專業開發工具鏈的跳板,學生利用Python...

-

低齡段積木搭建模型

低齡段積木搭建模型積木作為經典的益智玩具,其啟蒙價值遠不止于簡單的堆疊游戲,而是通過多維度互動激發兒童的認知、創造與社交能力。在操作層面,積木通過抓握、拼接等動作提升孩子的手眼協調能力與精細動作技能,例如在打孔積木穿繩游戲中,兒童需精細操控繩線穿過孔洞,這一過程既鍛煉了手指靈活性,也培養了專注力。在認知發展上,積木是兒童探索抽象概念的具象工具:數學啟蒙:通過分類不同形狀、按大小排序積木,孩子能直觀理解幾何特征與數量關系;數字積木的排序游戲則強化了數序概念與基礎加減邏輯。空間思維:搭建三維結構(如帶閣樓的房屋或多層停車場)讓孩子親身體驗平衡、重力與空間方位(上下、內外),為后續學習幾何與物理奠定基礎478。科學探...