地表沉降InSAR銷售

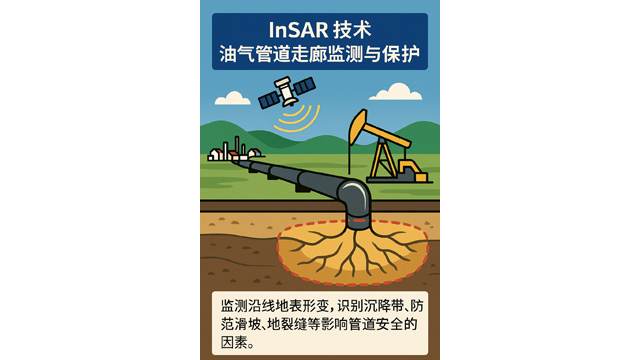

在智慧交通與智慧能源場景中復制水利監測技術,拓展跨行業應用邊界。星地遙感在智慧水利中的監測技術和系統架構,因其高度標準化、可擴展性強的特點,已逐步應用拓展至智慧交通、智慧能源等基礎設施領域。以高速公路邊坡為例,星地遙感將RapidSARInSAR監測系統與視覺位移設備結合,布設于隧道口、橋頭堡、高邊坡等重點段落,構建變形監測網格,輔助交通管理單位評估地質災害風險。在電力行業,星地遙感的GNSS和雷達系統則部署于高壓輸電鐵塔基礎、變電站圍護墻體、庫區輸電線路通道,通過實時監測沉降與位移,預警桿塔基礎失穩或邊坡滑移風險。這些跨行業實踐表明,星地遙感的“平臺+傳感+算法”一體化技術體系已不局限于水利行業,而是具備成為“基礎設施智能監測操作系統”的通用平臺潛力。雷達干涉測量助力電網基礎設施形變監測與維護。地表沉降InSAR銷售

InSAR提升城市“生命線工程”中的地下結構風險感知能力城市生命線工程包含電力、燃氣、供水、排污等系統,其運行空間多位于地下,難以直接觀察其外部地質條件變化。InSAR通過對其上覆地表形變趨勢的識別,間接反映結構周邊土體的沉降、隆起或不均變形,為地下工程的運維與改造提供風險識別線索。如在深圳某排水干管更新項目中,InSAR平臺識別出管廊頂部多點不規則沉降,隨后現場檢修發現部分結構斷面變形,及時規避重大故障的發生。結構健康InSAR生產企業你看不到它,但它在默默守護城市的地基與生命線。

InSAR協助城市橋隧群智能運維平臺建設。城市大型橋隧群結構復雜、分布密集、管理單位多,傳統分散式監測難以統一評估運行狀態。InSAR作為大范圍背景變形監測工具,可為橋梁、隧道、地下通道等設施提供統一形變底圖與趨勢參考。在武漢、廣州等地,城市交通管理平臺已將InSAR平臺與橋梁病害數據、BIM結構模型結合,構建出“形變—結構—養護”關聯模型,用于生成橋隧運行狀態等級評分,推進城市橋隧群智能監測體系向多源協同、一圖管理升級。

系統支持臨時布控與短期監測任務,服務突發事件快速響應。在山區、沿海地區,公路邊坡塌方、橋隧結構異常等突發事件頻發,需快速開展監測布控,以判斷風險程度與響應措施。星地遙感提供支持“臨時部署、快速啟動”的輕量化監測方案,主要設備如XDYG-EC視覺系統與XDYG-18北斗接收機配備可折疊支架、太陽能供電系統與4G無線通信模塊,現場無需布線與調試,10分鐘內完成部署并上線傳輸。平臺支持按小時級別采集、實時上傳與告警推送,適用于應急評估與災害巡查任務。2023年在肇慶一處山體滑坡誘發邊坡塌方事件中,星地遙感應交投單位請求部署應急監測點15組,24小時內完成監測啟動,協助判斷邊坡穩定性并制定臨時交通引導措施,體現出系統在“快速布控+實時回傳+響應聯動”方面的極高實用價值。可對接各類GIS平臺,實現一圖統覽、分層管理。

InSAR融合地下水監測數據用于沉降致災鏈分析。城市和農業區地下水超采問題,往往與地面沉降、地裂縫、管線破壞等風險緊密相關。InSAR平臺可與地下水位變化數據進行聯動分析,識別沉降區與抽水井群、水文結構之間的時空耦合關系。在河南某城郊地區,通過InSAR和水利數據融合分析,確定某片區沉降加劇與深層抽水活動有關。通過政策限采與地下水回補手段,半年內沉降速率明顯放緩。這一模式適用于典型地下水超采區,作為地災防控與生態修復的綜合監測與評估平臺。可追溯、可視化、可預測,這是InSAR帶來的價值鏈。攔水壩InSAR儀器

無人區、偏遠山地,也能實現高頻監測。地表沉降InSAR銷售

InSAR在城市地面沉降監測中的系統化應用。在城市發展過程中,地面沉降已成為制約基礎設施安全的關鍵風險因素,特別是在地鐵、高架橋和管廊集中區域。InSAR技術通過對歷史和當前的雷達干涉圖像進行處理,能夠實現毫米級地表形變量的時序監測。相較于傳統水準測量,InSAR具有無接觸、全域覆蓋的優勢,可大幅提升城市沉降風險識別效率。北京、上海、杭州等地已將InSAR數據納入城市更新與風險評估體系,在空間規劃、軌道交通保護帶管理中發揮了關鍵作用。其可視化成果更利于公眾理解與有關部門決策,提升綜合治理效能。地表沉降InSAR銷售

- 基坑支護機器視覺位移監測儀平臺 2025-07-13

- 地下管廊InSAR產品哪家好 2025-07-13

- 高切坡機器視覺位移監測儀銷售 2025-07-12

- 邊坡機器視覺位移監測儀平臺哪家好 2025-07-12

- 安全機器視覺位移監測儀是什么 2025-07-12

- 自動化機器視覺位移監測儀銷售 2025-07-12

- 傾斜機器視覺位移監測儀硬件定制 2025-07-12

- 欄水壩機器視覺位移監測儀銷售 2025-07-12

- 地表沉降機器視覺位移監測儀解決方案 2025-07-12

- 一體化橋梁輕量化安全監測軟硬件 2025-07-12

- 鄭州電腦反勒索病毒案例 2025-07-13

- 梅州定做汽車裝飾用品圖片 2025-07-13

- 紅外熱像調制器探頭 2025-07-13

- 吉林脈沖高壓電網 2025-07-13

- 寧夏微機五防價格 2025-07-13

- 湛江定做通訊設備銷售優勢 2025-07-13

- 淮安辦公用智能感知終端設備質檢 2025-07-13

- 福建多系統適配目標識別編號 2025-07-13

- 高精度振動光纖零售價 2025-07-13

- 智能化目標識別自主可控 2025-07-13