水質監測站房

農村污水處理的可持續性是項目成功的關鍵所在,只有建立長效機制才能確保其持續發揮作用。方案設計注重長效運營理念,在設備選型上,優先選擇操作簡單、維護方便、故障率低的裝置,降低對專業技術人員的依賴;在運維模式上,創新采用村集體自主管理與第三方專業服務相結合的方式,建立定期巡檢、及時維修的快速響應機制,確保設備出現問題能得到及時處理。同時,開展形式多樣的村民環保意識培訓活動,引導形成良好的用水習慣和環保理念,讓村民主動參與到污水處理設施的維護管理中。通過技術與管理的雙重保障,確保處理設施能夠長期穩定運行,持續改善農村水環境質量,助力美麗鄉村建設。跨境河流在線監測:共筑流域生態保護的 “數據橋梁”。水質監測站房

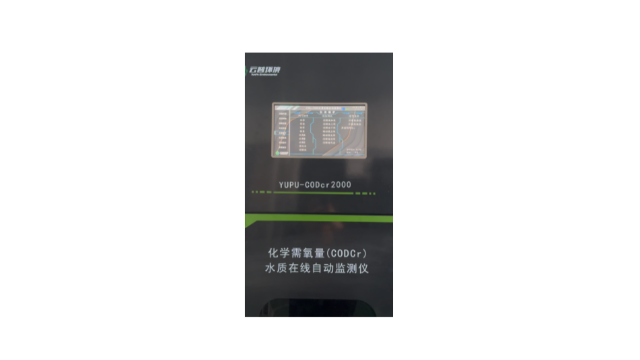

水質在線監測系統的高可靠性,源于其先進的技術設計和嚴格的質量控制體系,確保在復雜環境下持續穩定工作。監測設備采用高精度的進口傳感器,這些傳感器經過特殊工藝處理,能在含有大量懸浮物、化學藥劑的復雜水體環境中保持穩定的測量精度,抗干擾能力強,即使在高溫、高濕、高濁度的惡劣條件下也能正常工作。設備內置的自動校準功能,會按照預設周期自動進行零點和量程校準,確保長期運行的測量準確性;定期的自動清洗裝置則通過高壓水流或超聲波清洗,避免了污染物附著在傳感器表面對測量精度的影響。完善的故障自診斷功能,能實時監測設備的供電、通訊、傳感器狀態等,一旦發現異常立即發出報警信號,并顯示故障位置和可能原因,便于維護人員快速處理。這種高可靠性的設計,讓水質在線監測系統成為水處理過程中值得信賴的 “眼睛”,持續提供準確、穩定的監測數據,為水處理系統的穩定運行提供有力保障。水質監測中toc農田灌溉水在線監測:保障糧食安全的 “隱形衛士”。

水質在線監測與自動化控制系統的無縫聯動,共同構建起了水處理系統的智慧中樞,實現了處理過程的智能化閉環管理。監測設備采集的實時數據經過預處理后,成為控制系統調整工藝參數的 “指揮棒”,形成了 “監測 - 分析 - 調控 - 反饋” 的完整閉環。當在線監測系統發現生化池內溶解氧濃度低于設定閾值時,會立即向控制系統發送信號,控制系統迅速指令曝氣設備增加運行功率,提高曝氣量,直至溶解氧濃度恢復到適宜范圍;當監測到進水流量突然驟增時,系統會快速分析各處理單元的負荷承載能力,及時調整各單元的進水分配比例,確保每個處理環節都能在合理負荷下運行。這種協同運作模式不僅大幅減少了人工干預的工作量和誤差,更讓水處理過程的響應速度提升數倍,確保水質在各種復雜工況下都能穩定達標,同時也明顯降低了處理過程中的能耗和藥劑消耗,讓水處理系統的運行更加高效節能,提升了整體運營效益。

新型設備制造是將先進技術轉化為實際生產力的重要載體,在設備研發過程中,始終注重性能與實用性的平衡。設備中融入先進的智能化控制模塊,實現遠程操作、運行狀態實時監控與故障自診斷功能,大幅降低人工成本和運維難度;采用耐腐蝕的特種材料制造關鍵部件,明顯延長設備的使用壽命,減少更換頻率;優化設備的結構設計,使其更便于安裝、檢修與維護,適應不同的現場條件。針對不同的處理規模和應用場景,提供從實驗室小型實驗裝置到工業化大型處理設備的全系列產品,如高效節能曝氣器、精密過濾設備、智能加藥裝置等,為環保工程的高效穩定運行提供堅實的硬件支撐。水質在線監測:守護每一滴清水的 “電子哨兵”。

科研項目的順利實施需要系統化的管理與專業的技術支持,才能確保研究目標的實現。提供覆蓋項目全周期的服務,在項目申報階段,協助科研人員梳理技術路線、明確創新點、完善研究方案,提升項目申報的成功率;在項目實施過程中,派駐經驗豐富的技術團隊全程跟進,及時解決實驗設備故障、工藝參數波動、數據異常等各類問題,確保研究按計劃推進;在項目驗收階段,協助整理完善實驗數據、分析研究成果、撰寫成果報告,確保項目各項指標達到預期目標。讓科研人員能夠專注于技術創新本身,提高項目完成的質量與效率,推動科研成果的順利產出。水質在線監測數據:指導水環境修復的 “科學指南針”。校園湖水水質監測方案

水電站庫區水質在線監測:平衡發電與生態保護的關鍵。水質監測站房

樓宇自控系統將現代建筑的各類設備納入智能化管理網絡,重新定義了建筑的運行效率與舒適度。在空調系統中,溫度傳感器采集各區域實時溫度,系統對比設定值后,自動調節空調機組的制冷量、制熱量及風機轉速,在保證舒適的同時避免能源浪費。照明系統通過光照傳感器和人體感應裝置,實現公共區域的 “人來燈亮、人走燈滅”,并根據自然光強度調整燈光亮度。給排水系統中,壓力傳感器監測管網壓力變化,流量傳感器記錄用水規律,系統據此優化水泵運行頻率,降低能耗的同時,提前預警管道泄漏風險。電梯、消防等系統也通過聯動控制,提升運行效率與應急響應速度,讓建筑真正成為智慧化的生活與工作空間。水質監測站房

- 秦淮污水數字孿生價格 2025-07-31

- 排污口水質監測 2025-07-31

- 水質監測采購 2025-07-31

- 在線水質監測數據 2025-07-31

- 水質自動監測儀器 2025-07-31

- 水質監測服務招投標方案 2025-07-31

- 水質監測筆 2025-07-31

- 水質硬度在線監測儀 2025-07-31

- 水質監測常規5參數 2025-07-31

- 自來水在線水質監測儀器 2025-07-31

- 四川消毒設備次氯酸鈉加藥裝置互惠互利 2025-07-31

- 河源油墨廢水處理藥劑 2025-07-31

- 山東煤礦沉淀池 2025-07-31

- 南充三效廢水蒸發器公司 2025-07-31

- 張店區品牌環境檢測報價行情 2025-07-31

- 南通化糞池清淤行價 2025-07-31

- 南方泵業節能水泵怎么收費 2025-07-31

- 昆山活性炭吸附脫附廢氣處理設備監測 2025-07-31

- 廣東水處理微濾中空纖維膜廠家 2025-07-31

- 貴州什么是有隔板過濾器生產企業 2025-07-31