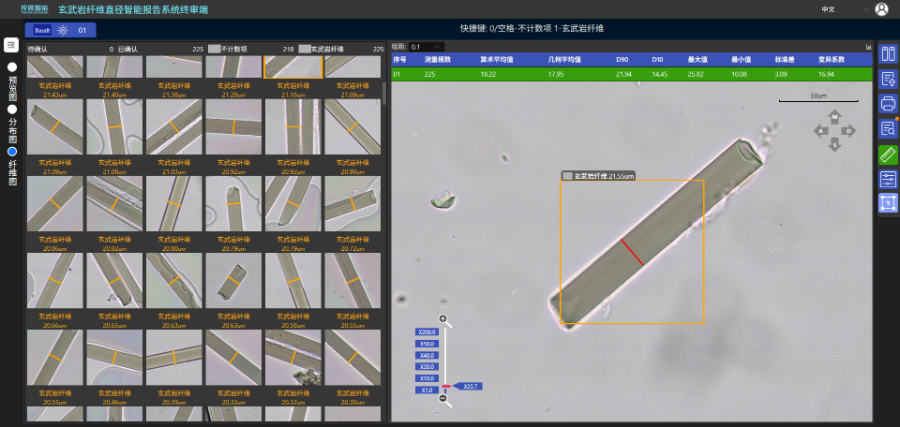

設備的光學系統分辨率參數(0.05μm)是保證檢測精度的**,售后的光學校準服務確保這一參數長期穩定。每半年派遣專業技師上門,使用標準校準纖維(直徑誤差<0.01μm)對光學鏡頭進行校準,通過調整焦距、光源強度等參數,維持比較好成像效果。若客戶在使用中發現圖像模糊等問題,可申請**的臨時校準服務,技術團隊 48 小時內到場處理。某特種纖維研究院使用該設備進行實驗研究,因頻繁切換檢測樣本導致光學參數偏移,售后團隊 24 小時內完成校準,使數據精度恢復至出廠標準,保障了實驗數據的可靠性。適配未來需求,設備升級無縫銜接;上海質檢用特種纖維直徑自動化檢測設備替代人工方案

在大規模生產特種纖維時,檢測效率直接影響生產進度。傳統手工檢測效率低下,常常跟不上生產節奏,導致產品積壓。而該設備 3 分鐘出一份報告,每天超過 200 份的檢測量,能與大規模生產完美匹配。對于生產氧化鋁纖維的大型企業,這種高效檢測能及時反饋產品質量,讓企業快速調整生產,避免因檢測滯后造成的生產延誤,提高整體生產效率。人力成本是企業運營中的一大支出,傳統手工檢測需要大量專業人員,長期下來成本高昂。《特種纖維直徑自動化檢測設備》的無人值守功能,能大幅減少對檢測人員的需求。企業無需再為檢測環節配備過多人力,節省的人力成本可投入到其他生產環節。對于生產碳化硅等耐高溫纖維的企業,這一成本優勢能提升企業的盈利能力,增強市場競爭力。江蘇本地特種纖維直徑自動化檢測設備替代人工方案售后定期校準,精度始終保持出廠標準!

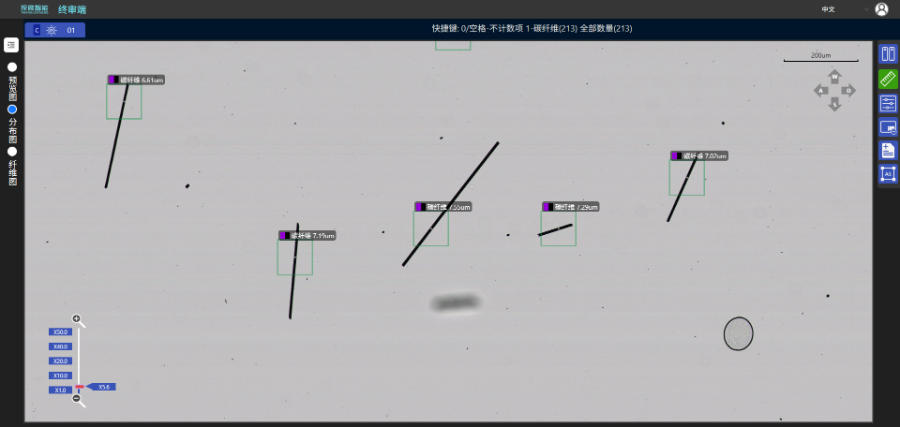

碳纖維在無人機電池外殼中的應用,直徑精度影響外殼的阻燃性能。傳統檢測的滯后性,可能導致不合格外殼流入市場,引發安全事故。該設備的實時檢測功能,讓電池企業快速篩選合格材料,確保外殼在電池短路時能有效阻燃,提升無人機使用的安全性。芳綸纖維在漁網中的耐海水腐蝕性能,直徑穩定性影響漁網壽命。傳統檢測在海水環境中數據易失真,難以保障檢測精度。該設備的防腐蝕檢測設計,讓漁具企業精細把控芳綸纖維質量,生產出更耐用的漁網,降低漁民的漁具更換成本。

傳統檢測方式下,檢測數據的共享和傳輸不便,影響各部門之間的協同工作。該設備生成的電子報告便于共享和傳輸,企業內部的生產、研發、質量等部門能快速獲取檢測數據,協同開展工作。這提高了企業內部的溝通效率和協作能力,促進企業整體運營效率的提升。特種纖維的回收利用需要了解其直徑等參數,傳統檢測難以高效完成回收纖維的檢測。該設備能快速準確地檢測回收纖維的直徑,為回收利用提供數據支持。企業可通過該設備,更好地開展特種纖維的回收利用工作,響應環保政策,同時創造新的經濟效益。數據支撐決策,研發周期怎能不縮短;

設備支持二次人工復核的參數設計,為檢測結果增添雙重保障,而售后體系則讓這一功能發揮比較大價值。我們為客戶提供復核流程定制服務:根據其質量管控標準,配置復核權限分級、數據修改留痕等功能參數,確保追溯可查。針對復核中可能出現的操作疑問,開通 7×12 小時技術熱線,由***工程師實時指導如何通過設備的纖維表面查看功能(放大倍數可達 2000 倍)精細判斷直徑異常。售后團隊每半年上門一次,結合客戶的復核數據統計,優化自動過濾算法的參數閾值,減少需人工干預的比例。某醫療級特種纖維企業應用后,二次復核效率提升 50%,人為修正率從 15% 降至 5%,充分體現了參數設計與售后優化的協同價值。全量檢測 3000 + 根纖維,抽樣時代該落幕了。安徽無人化特種纖維直徑自動化檢測設備國產替代

算法持續迭代,新纖維類型檢測也能應對!上海質檢用特種纖維直徑自動化檢測設備替代人工方案

特種纖維在航天器太陽能帆板的支撐骨架中,直徑誤差可能導致骨架承重失衡,影響航天器運行安全。傳統檢測效率低,無法滿足帆板批量生產的質檢需求,制約航天項目進度。《特種纖維直徑自動化檢測設備》24 小時不間斷工作,日均處理 200 + 批次檢測,全量數據確保骨架材料性能穩定。航天企業使用后,帆板骨架合格率提升至 98%,項目交付周期縮短 30%,凸顯了在特種纖維航天材料檢測中的高效優勢。特種纖維在耐酸堿防護服中的耐腐蝕性,依賴纖維直徑的均勻性。傳統檢測需破壞防護服樣本才能測量,既浪費材料又無法實現全量檢測,導致部分防護服存在腐蝕滲漏風險。該設備采用無損檢測技術,在不損傷樣本的情況下完成每根纖維的直徑測量,同時自動過濾破損纖維。防護裝備企業應用后,材料損耗減少 30%,防護服耐酸堿檢測達標率提升 45%,展現了在特種纖維無損檢測中的獨特優勢。上海質檢用特種纖維直徑自動化檢測設備替代人工方案